Il a bourlingué. Il est allé vers des pays, des gens qui laissent des traces inoubliables, l’Inde, l’Afghanistan, mais aussi la Gare du Nord, mais aussi le Canal Saint Martin.

Avec René-Serge, tout est voyage. L’inconnu(e) le bouleverse, le renverse, et comme Baudelaire, il aime l’Orient, les parfums, les femmes alanguies ; comme Rimbaud, il aime les mots, la chaleur, les correspondances, et comme nous, il aime les gens, les peties gens, ceux qui subissent et se battent.

Il est le frère de Soweto, des enfants d’Alep et de Kobé.

René-Serge vibre de la souffrance de l’humanité, et la Callas magnifie son chant. C’est tant de beauté suspendue que nous pouvons repartir vers d’autres combats ; Léo Ferré et la déchirure, Brel et ses putains d’Amsterdam. Chacun se bat avec sa souffrance, ses démons, ses masques. Et François Villon, dans sa robe de condamné, la corde au cou, nous saisit d’effroi.

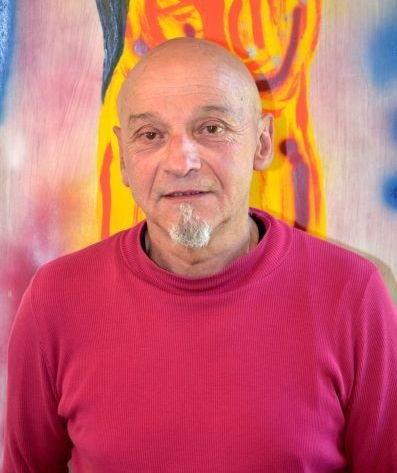

René-Serge est un magicien. La musique, les mots se heurtent, et cet homme, sportif, au corps souple et expressif, à la barbiche blanche, qui passe les mots à la machine de la poésie, nous envoie des phrases qui nous percutent.

Il halète, il crie, il râle et il ne veut pas laisser son public.

« Ne me quitte pas » est son dernier cri.

Michèle P.